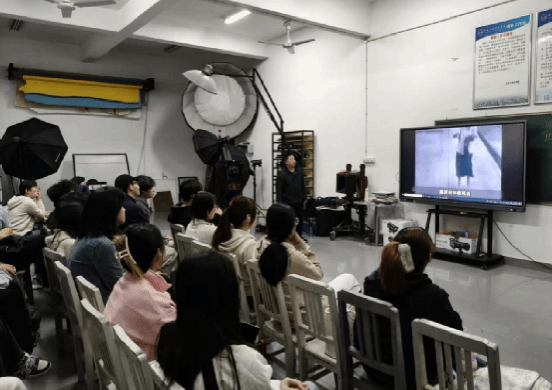

10月29日下午,美术与设计学院数字媒体艺术教研室举办《纪实人像摄影》课程思政示范公开课。该课程由杨智老师主讲,专业全体教师到场观摩、学生全程参与,旨在通过专业教学与思政教育深度融合,强化学生摄影创作能力与人文素养,锤炼教师课程思政教学能力。

课程以“镜头如何承载真实”为核心命题,杨智老师摒弃传统理论灌输模式,采用“社会议题+影像案例”双轨教学法,快速引领师生进入纪实摄影深层语境。他以美国摄影师尤金·史密斯《水俣》专题为切入点,通过展示不同时期水俣病患者纪实影像,引导师生探讨“纪实人像推动社会关注的核心力量”。在解析中,杨智老师重点讲述了史密斯耗时三年记录化工厂污染危害,即便在拍摄渔民示威时被暴徒击伤致左眼近乎失明,仍坚守真相传播的事迹,以此阐明纪实摄影者需具备的团队协作意识、职业道德与社会历史使命感。

案例赏析环节,杨智老师以吕楠、解海龙两位国内纪实摄影大师作品为核心展开深度解读。谈及吕楠《被遗忘的人——中国精神病人生存状况》系列时,他强调“长期跟踪与平等尊重是纪实摄影的灵魂”:吕楠耗时6年深入各地精神病院,镜头始终保持平视视角,无猎奇化呈现,使作品成为唤醒社会关怀的重要载体。解析解海龙《希望工程》经典作品时,他聚焦“细节叙事”技巧,指出孩子紧握铅笔的手指、望向黑板的渴望眼神等细节捕捉,正是纪实人像“以小见大”的关键所在。现场,杨智老师还示范拍摄角度调整、瞬间表情捕捉等技法,学生即时实操练习,课堂氛围专注高效。

互动研讨中,杨智老师抛出“纪实人像与常规人像摄影的核心区别”这一问题,学生以“纪实的核心在于真实”作答,顺势引出课程核心观点——纪实人像的价值在于坚守真实、挖掘故事、尊重个体、担当社会责任,这也是视觉创作永恒的价值底色。杨智老师同步逐帧解析画面构图、光影运用与情感传递的关联,让学生直观理解“纪实人像不仅要拍得美,更要拍得真、拍得深”的创作理念。

此次公开课搭建了理论与实践融合的教学平台,通过经典作品解读传递纪实摄影人文精神。美术与设计学院教学副院长贺平表示,未来将持续依托专业特色,开展更多兼具专业性与思想性的教学活动,助力学生在艺术创作中坚守真实底色,以镜头记录时代、传递温度,成长为兼具艺术素养与社会责任感的数字媒体创作者。

(图文)供稿:国优 ,一审:梁可嘉,二审:贺平,三审:阳立新